2023年9月初旬。午前中に井筒ワインに訪問し、午後は信濃ワインへ行きました。

信濃ワインに行くのは2020年12月の訪問以来、約3年ぶりです。当時はコロナ禍の真っ最中で行動制限も多く、塩原社長にご挨拶をしたのみであまり見学ができませんでした。

今回はじっくり時間を取っていただいたので、久々の訪問を楽しみにしていました!

基本情報

信濃ワインは1916(大正5)年の創業以来、父子三代で信頼と評判を築いてきた桔梗ヶ原を代表するワイナリーのひとつです。

現在の社長の塩原悟文氏は海外でワイン造りについて学び、エノログ*の資格も取得しています。

*エノログ:ヨーロッパにおいてはブドウ栽培からワイン醸造工程全般、製品管理、品質管理を担当する権威ある「技術者」に与えられる、医師や弁護士と同等レベルの国家資格。日本ではブドウ栽培から醸造までワイン造りに携わる技術者を対象に2006年より認定が開始された制度。

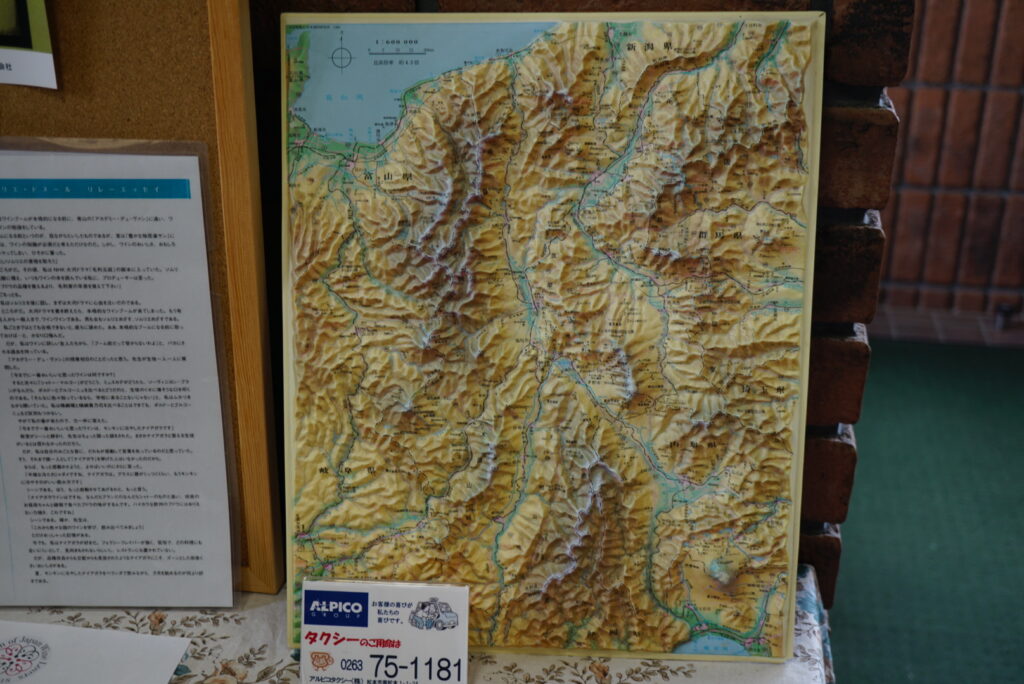

ワイナリーが位置するのは塩尻市の中でも洗馬(せば)という地域。洗馬は広域に渡るため土壌などの特徴が捉えにくいエリアではあるのですが、有名なところだとドメーヌオヤマダが洗馬産のブドウを100%使った素晴らしいワインを造っています。

他にも洗馬にはVOTANO WINE、111 vineyardなど、小規模ながら洗練された素晴らしい造り手がワイナリーを構えています。

信濃ワインへ到着!

信濃ワインの目の前まではAI型オンデマンドバス「のるーと」でアクセス可能。大変便利です!

到着し中に入るとすぐ売店があり、試飲を楽しむことができます。

この日は事前にアポイントメントを取っていたので、塩原社長が出迎えてくださり案内をしてくださいました。

見どころはやっぱりココ、巨大な地下カーヴ

まず訪れたのが地下のカーヴ。こちらは一般の方も自由に見学が可能です。

樽がずらりと並び、たくさんのワインが貯蔵されています。これだけの規模のワインカーヴを有するワイナリーは日本には数えるほどしかないのではないでしょうか。これだけでも一見の価値アリ!です。

写真では分かりませんが、実はカーヴ内にはクラシック音楽が流れ続けています。クラシック音楽を聞きながらリラックスして熟成(?)したワインは葡萄交響曲などのシリーズとしてリリースされています。

カーヴ内に空調はありません。長い間、地下の涼しい気温が保たれています。冬場には逆に少し温かく感じるそうです。

5分ほど離れた自社畑へ

続いて畑の見学に行きます。畑までは歩いて行ける距離ですが一般公開はしておらず、この日は特別にご案内いただきました。

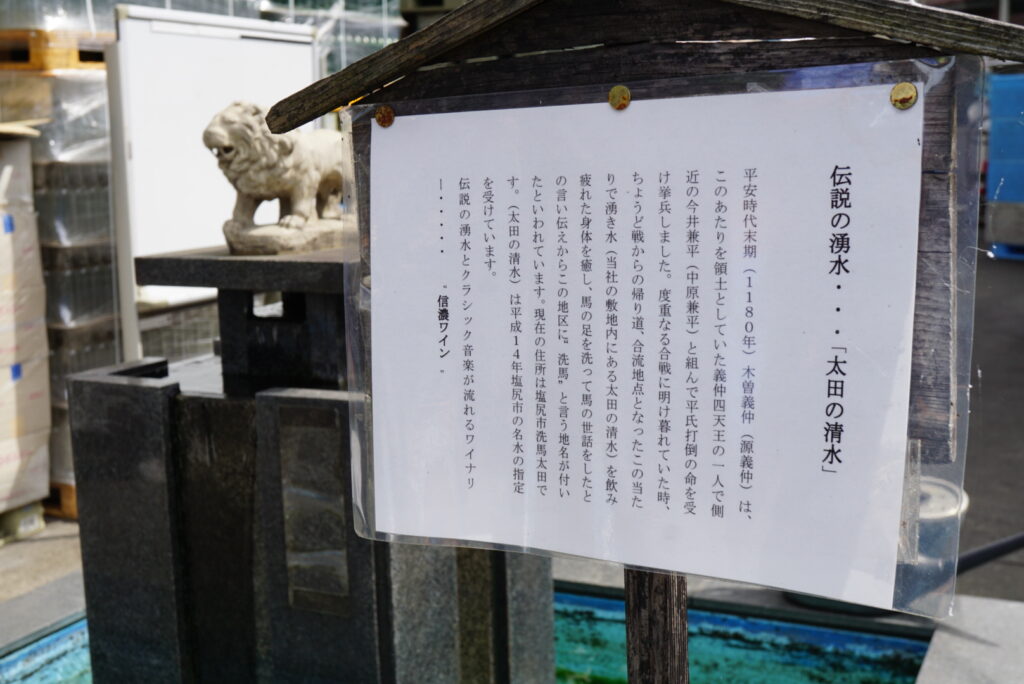

畑に行く前に、敷地内にある湧き水「太田の清水」について話を伺いました。

洗馬は中山道洗馬宿のあったところで、中山道と善光寺道との分岐だったそうです。この湧き水は奈良井川の河岸段丘の下から湧いており。伝説では今井兼平が馬の脚をこの泉の水で洗ったところ、たちまち元気を取り戻したと伝わっています。

ここから、洗馬という地名が由来しているそうです。

太田の清水を後にして、歩くこと約5分。信濃ワインの自社畑が見えてきました。

田園、用水路、ブドウ畑のコントラストと奥にそびえる山々が美しいです。

この一帯で3haほどの広さがあり、それを2人の栽培担当者が手入れしています。

ひときわ目を引くのはずらっと並ぶ黒々としたメルローの畑。植樹から7〜8年が経過しており、幹もかなりしっかりしているように見えます。

雨除けのビニールが房の上に一直線にかけられています。

この辺りは石も多い土壌ということで、その影響もあってかすでにしっかりと色づいています。

それでもカベルネ・ソーヴィニヨンはまだまだこれから!という感じでした。

信濃ワインではさらに約60軒の契約農家からブドウを購入しており、その量は全体の8割をも占めるそうです。

さらに若木のシャルドネも。こちらは植樹から3年目だそう。

私が塩尻ワインサークルのコミュニティヴィンヤードで育てているブドウの樹は2年目なので、一年先輩です。1年しか変わらないはずなのに、こちらの方がかなりしっかりしているようにも見えました。

もうしっかりと房をつけています。

収穫も行うとのことでした。

充実の試飲

さて、社屋に戻って念願の試飲タイムです。

以前はコロナ禍で試飲は中止されていましたが、今回はしっかり楽しむことができました。8種類ほどあり、一杯あたり700〜1000円ほどでいただくことができます。

私がいただいたのは「信濃桔梗ヶ原メルロ 2018」。

以前に同シリーズのシャルドネをいただいたことがあり、とてもおいしかったので、今回もこちらを選びました。やはり凝縮感が素晴らしく、美味しかったです!(ボトルで購入するとお値段もなかなかなので、試飲できるのはありがたい!!)

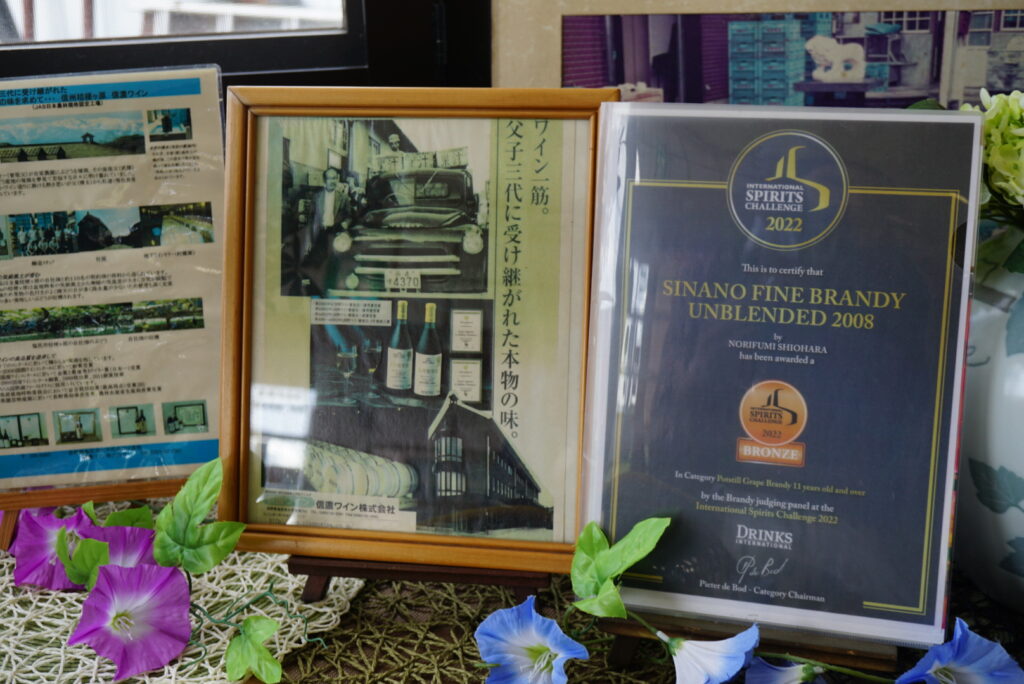

売店にはさまざまな掲示物などがあり、信濃ワインの歴史や洗馬の土地についてたくさん知ることができます。これらをぼーっと眺めているだけでも楽しいです。

左の写真の右手に写っている表彰状はブランデーの国際コンクールで銅賞を受賞したものだそうです。

本場のコンクールで日本のブランデーが銅賞を取るなんて、素晴らしいですよね。試飲にもブランデーがあったのでみんなで少しずついただきました。

残念だったのはスパークリングワインの試飲がなかったこと。カーヴを見学した際にシュール・リー(澱とともに熟成)をして造る方法を採用しているというお話があり、みんな期待を高めていたのですが…。

冷えているボトルもなかったので、今回は試飲は断念。

事前に電話で予約しておけば冷やしておいてくれるそうなので、次回はそうしたいと思います。

同日に訪れた井筒ワインの訪問記もぜひご覧ください。

コメント