かねてから訪問を希望していた長野県塩尻市にある老舗ワイナリー「井筒ワイン」。コロナ禍による制限が徐々に解除されてきたことで、やっと訪問が叶いました!

普段は売店のみが開かれていますが、畑や醸造所の見学はできません。

今回は私たち塩尻ワインサークルのメンバーに特別に畑と醸造所を案内していただいたので、詳細をレポートしたいと思います。

基本情報

井筒ワインは長野県塩尻市に位置し、長野県のワインバレーの中では桔梗ヶ原ワインバレーに属しています。

創業は1933年。長野県塩尻市の老舗ワイナリーのひとつです。

年間生産量 約80万本(国産葡萄比率100%)

自社畑は15〜20ヘクタール(約30ヵ所)

契約畑は約200軒にものぼり、計46ヘクタールほどになります。

栽培している主なブドウ品種

白:シャルドネ、ピノ・ブラン、ナイアガラ 等

黒:メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン 等

JR塩尻駅からタクシーで約5分ほどで、今回私たちはAI活用型オンデマンドバス「のるーと」を利用していきました。

停留所は定められた場所に限られるものの、乗り合い型の大型タクシーのような形で利用でき、予約も可能です。大人は片道200〜400円と手頃な点も魅力です。

ただし、バスの到着までには5分〜最大30分ほど遅れることがあるそうなので、余裕をもったスケジューリングをおすすめします。(今回私たちは予約の時間ぴったりのこともありましたし、5〜15分ほど遅れることもありました。)

また、利用料の支払いは現金のみで両替も不可のため、事前に小銭を用意しておく必要があります。

※9/8追記:のるーとの利用にはアプリのダウンロードが必須なのですが、このアプリ内でクレジットカード情報を登録しておくとクレジットカードでの支払いが可能だそうです。

井筒ワインに到着!

のるーとから降りると目に入るのが「IZUTSU WINE」の看板と、建物を鮮やかに飾るブドウの樹。

ブドウの樹は向かって正面がマスカット・ベーリーA、左手の棚仕立てのものがメルローだそうです。

メルローの樹のすぐ下の地面はアスファルト舗装されており照り返しが激しいため、こちらのメルローは一段と熟すのが早いそうです。

畑に出る途中の敷地内の通路は人の背丈よりもずっと大きな古い樽があります。数年前まで実際にワイン醸造に使われていたとのこと。今は井筒ワインを象徴するモチーフとしてこちらに残っているそうです。たしかに、多くの商品のエチケットにこちらの大樽が描かれています!

ちなみに樽にかかっているブドウの葉はヤマブドウだそうで、かつてこの辺りで醸造中に飛んだ種がここまで育ってしまったそうです。

自社畑の見学へ

売店や事務所、醸造所の前を通って50mほどいったすぐにところに畑が広がっています。すべてが井筒ワインの自社畑というわけではないそうで、道に出てすぐはかつての契約農家さん(現在はシャインマスカットに切り替えているそう)、突き当りには五一わいんの畑の龍眼が植えられていました。

角には井筒ワインの作業用の建物があり、農機具などが保管されているそうです。

作業用の建物のすぐ隣に、井筒ワインの自社畑が広がっていました。

井筒ワインの自社畑は市内の各所に点在しており、こちらの畑はほんの一部とのこと。売店や醸造所と近いため、試験的に様々な品種を植えるほか、私たちのような見学者が訪れるための場所にもなっているとのことです。

まずはセミヨン。ころんと立派な黄緑色の粒です。すでに甘くておいしい!

セミヨンの樹の葉っぱは成長するとなぜかくるんとなってしまうんだよね〜とおっしゃっていました。

続いてシャルドネです。

こちらもすでに美しい黄金色です。

ここで土壌の話も伺うことができました。

ここ桔梗ヶ原は火山灰土の粘土質土壌のため、成熟が比較的ゆっくりでブドウの酸味が残りやすいそうです。そのため、他の畑よりも収穫がやや遅めになる傾向があります。

すぐ近くにある奈良井川の方の畑は礫質の土壌で、石が保温したり日射を照り返したりするため成熟が早くなります。

さらに奈良井川を超えると岩垂原という地域があり、こちらは場所によって異なる地質になっています。

また、収穫のタイミングについては、糖度より酸味で決めるとのこと。

理由を聞くと、原産地呼称制度のもとで造るワインは補酸がNGなのだとか。そのため、酸味を重視してタイミングを決めて収穫し、熟度が至らなかった場合は補糖する形を取るそうです。

収穫のタイミング=糖度の高さ(と酸味のバランス)というイメージで、何より糖度が優先されると思っていたので新たな発見でした。

そしてこちらはケルナーです。

元々比較的寒い(冬場にはマイナス10度以下になる日が連日ある)環境だったため、耐寒性のある品種をいろいろ試していた中でたどり着いたのがこのケルナーというブドウ品種でした。耐寒性のないブドウ品種を植えてしまうと寒さでブドウの樹がだめになってしまいます。

ただ、近年の温暖化の影響もありマイナス10度以下に連日なるようなことはもうほとんどないため、最近では需要が少なくなっているのが現状です。

また、ナイアガラなどの比較的手のかかりにくいブドウ品種についても、契約農家さんが作るのをやめてしまって入手がだんだん難しくなっています。

多少手がかかってもシャインマスカットなど高値で売れるものに栽培を切り替えてしまうんだそうです。

なんだか寂しいような気持ちになりました。

ケルナーは食べてみると前の2品種より果皮が厚く、噛んでいると口の中で皮がモチャモチャと残りました。風味の凝縮度はやはり一番高いように感じ、最初のセミヨンは振り返れば瑞々しい印象だったな…と思いました。

続いて黒ブドウ品種の列に移ります。

まずは桔梗ヶ原といえば・・・最重要品種のメルロー。

すでに黒々とヴェレゾンしていて、熟度も高いようで美味しかったです。

カベルネ・ソーヴィニヨンの成熟はまだまだこれからという感じでした。

粘土質土壌ではなかなか完熟するのが大変そう…!

カベルネ・フランはカベルネ・ソーヴィニヨンよりは多少成熟が早いはずなのですが、やはりこちらもまだいま一歩という感じです。

カベルネ・ソーヴィニヨンもカベルネ・フランも本命の苗木は奈良井川や洗馬の方にあるはずなので、ぜひそちらも見てみたいなと思いました!

そしてさらに進んでいくと、棚仕立てのメルロー!

ところが、今までに見てきた棚仕立てのブドウの樹とは何かが違うように感じます・・・。

聞くとこちらは棚仕立ての中でもスマート仕立てという仕立て方を採用していました。

棚ではあるものの、房が一直線上に配置されています。棚だけど短梢剪定でやっているとのことで、平面展開している短梢剪定といったイメージでしょうか。

通常の棚仕立てのようにX状に仕立ててしまうと、作業をする人によって出来栄えに差が出てしまうそうです。X状の仕立てって難しいんですね。

こちらのスマート仕立てでは、房は基本的に2房、1房、2房、1房…の順に並んでいました。こうしておくことで収量の管理がしやすくなります。

畑の端に、一本だけ巨峰の樹がありました。

ちょうど収穫後ということでほとんど実が残っていませんでしたが、運良く(?)収穫しそびれた房を発見!みんなでおいしくいただきました。

こちらの樹は樹齢が70年にもなるそうで、伸びている枝は樹のまわりをぐるりといったり来たりしてとても長く伸びていました。かろうじてワイヤーで支えられているものの、木化している部分も多いためワイヤーにかかる重量は相当のよう。見るからに重そうでした。

醸造所へ移動

さて、いざ醸造所の見学に参ります。

醸造所は清潔さが命。靴にしっかりとカバーをかけてお邪魔させていただきます。

冒頭の紹介のとおり、井筒ワインでは年間約80万本のワインを生産しています。

これだけの生産規模を実感するきっかけになったのがこちらのタンク。

容量約39,000Lの貯蔵用タンクです。新酒は発酵後、一旦こちらの大容量のタンクに入れるそうです。

これによりロット差を解消し、品質の安定化を図っているそうです。

醸造所内ではこの日、瓶詰めされたワインにラベルを貼る作業が行われていました。

左の写真の左手のオレンジ色に光っているところではワインの瓶内を透かして目視し異物混入などがないかどうか確認しています。

ラベルを貼る作業自体は機械が行いますが、多少の浮きが生じるため最終的にすべて人の手でプレスしてラベルを瓶に密着させていました。

分注する機械やラベルを貼る機械などは主にイタリア製。

この日は分注器は動いていませんでしたが、とても大きな機械でした。

中小規模のワイナリーではなかなか見ない設備かと思います。

こちらは醸造所内のタンクなどです。

このタンクの横には酒石酸を取るためのタンクもありました。タンクの壁面に酒石酸が付着するため、ワインを抜き出して酒石酸を除去できるそうです。

こちらは油圧式の搾汁機。

普段はあまり使用していないそうですが、少量の収穫の際などはこちらを使うこともあるのだとか。油圧式だと優しくプレスできるそうです。

こちらは発酵タンク。見てのとおり大きくて、写真に収まりきりませんでした…。

特徴はタンクが回転すること。

通常、赤ワインなどを醸す際に浮いてくる醪(もろみ・果房)は上からピジャージュやプレスするなどで押し込み、かき混ぜる必要がありますが、回転式だとその必要がありません。

さらに地下のワインカーヴも見学させていただきました。

熟成庫ではなく、出荷待ちのワイン置き場です。

とはいえ、熟成用の樽もたくさんありました。

貯蔵庫も樽も美しく整備されていて、さすがだなと思わされます。

ぐるっとまわって、気づけば元いた売店のところに戻ってきました!

井筒ワインでおすすめのワインは?

カジュアルな価格帯からやや高級なものまで、幅広いレンジのワインを備えつつ、いずれも品質の高さが伺える井筒ワイン。どれを選んでも間違いないのですが、中でもおすすめのワインを教えていただきました!

メルロー 樽熟

塩尻市のワイナリーでメルローを重要視しないところはないでしょう。それほど、長野県塩尻市、さらには桔梗ヶ原という土地で高品質なワインを産出しているのがこのメルローという品種です。

こちらは樽熟成を経ていて複雑性が楽しめる一本。

GI長野、NAC(長野県原産地呼称認定)も取得しており、内外から評価の高い赤ワインだと言えるでしょう。以前に私も飲んだことがあり、その品質の高さを確信しています。

シャルドネ 樽熟

白で選ぶならこちらのシャルドネを、とおすすめいただきました。

2019年 G20の政府晩餐会で各国来賓をもてなした実力派のワインです。

こちらもNAC(長野県原産地呼称認定)のワインであり、第三者的にもお墨付きのワインです。

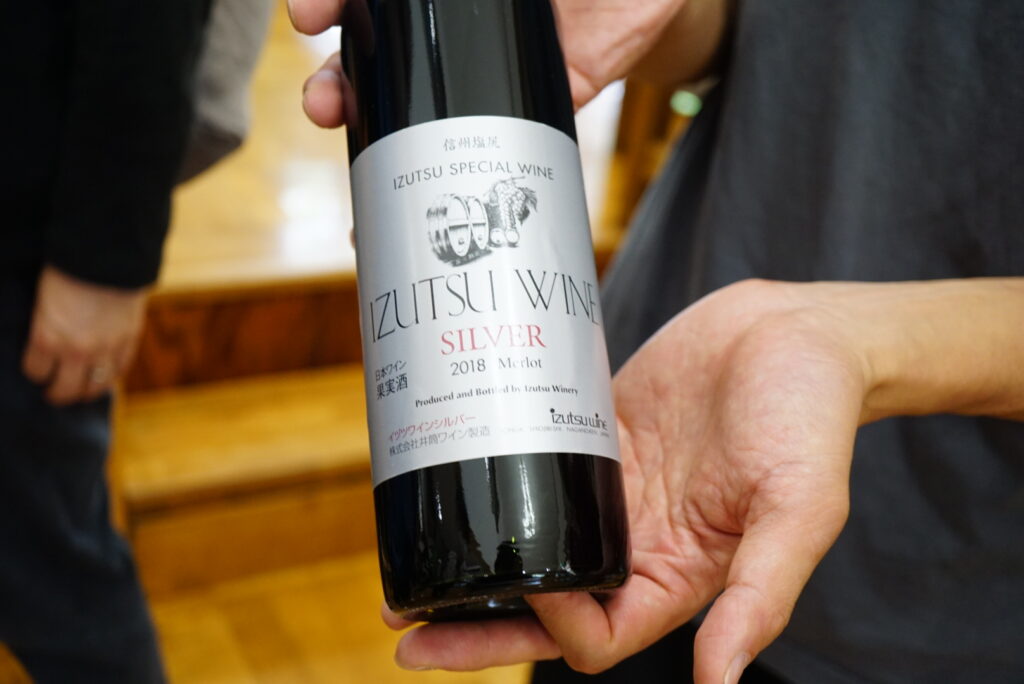

IZUTSU WINE SILVER

コスパの良さで選ぶなら、と推していただいたのがこちらのIZUTSU WINE SILVER。ブドウ品種はメルローです。

2,000円台ながら、2年間樽熟成をさせた本格派。最上級キュヴェに使われる候補のブドウを使用しているそうで、熟度も良さそうです。

NAC ソーヴィニヨン・ブラン

まだまだ暑い日が続くので、ぜひ楽しんでもらいたいとおすすめしていただいたソーヴィニヨン・ブラン。100%塩尻産のソーヴィニヨン・ブランです。塩尻は全体的に標高が高いこともあり、酸味が特徴的なこちらのソーヴィニヨン・ブランはたしかに期待の高まる品種だなと思いました。

NAC 龍眼

もうひとつおすすめいただいた白ワインがこちら、龍眼です。聞き慣れないブドウ品種かと思いますが、「龍眼」という長野県の地ブドウを100%使用した白ワインです。

白ワインではありますが、ブドウの色はグレー(藤紫色)がかっている品種で、よくよくワインを観察してみるとそのグレーのニュアンスが見て取れることがあります。

比較的酸味は穏やかで優しい味わい。和食によくあうため、日々の食事に合わせて楽しめる一本とのことでした!

NAC マスカット・ベーリーA レイトハーベスト

おすすめしていただいたものの中で意外だったのがこちら。ブドウ品種はマスカット・ベーリーAです。

さらに「レイトハーベスト」と記載があるとおり、ぎりぎりまでブドウの収穫を待ってしっかりとブドウを完熟させてから収穫しています。

長野県にあまりマスカット・ベーリーAのワインのイメージがありませんでしたが、営業の臼井さんいわく「マスカット・ベーリーAがそんなに好きではないという方にこそ飲んでほしい一本。自分自身がこのワインを飲んで、マスカット・ベーリーAへのイメージが変わった。このワインを飲んでからマスカット・ベーリーAが好きになった。」とのこと。

その言葉に本気さを感じました。私が今、井筒ワインで一番気になる一本です!

元々大好きだった井筒ワイン。今回訪問させていただいて、さらにファンになりました!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e956fb4.b5a2b9ab.1e956fb5.bef77cd5/?me_id=1374153&item_id=10000025&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkakuman-tsht%2Fcabinet%2Fizutu%2Fimgrc0082755156.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e956fb4.b5a2b9ab.1e956fb5.bef77cd5/?me_id=1374153&item_id=10000118&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkakuman-tsht%2Fcabinet%2Fizutu%2Fimgrc0082755138.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/226d9336.5e5db4a7.226d9337.6c1a1109/?me_id=1239201&item_id=10000463&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Femon-otodoke%2Fcabinet%2F00728701%2Fimg55641046.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f4c00d4.a91405c4.1f4c00d5.5fee2465/?me_id=1270453&item_id=10009463&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhasegawasaketen%2Fcabinet%2Fwine%2Fimgrc0072931179.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e956fb4.b5a2b9ab.1e956fb5.bef77cd5/?me_id=1374153&item_id=10000334&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkakuman-tsht%2Fcabinet%2Fizutu%2Fimgrc0084199017.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32e95c27.909c94a0.32e95c28.c3d8a706/?me_id=1395994&item_id=10000231&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonbudoushuten%2Fcabinet%2Fidutsu_wine%2F101360.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント